专家建议青少年多参加体育运动增强心理抗压能力同时警惕运动相关职业病

在现代社会的快节奏生活中,青少年面临的心理压力日益增大,无论是学业竞争、社交焦虑还是自我认同,都可能成为心理负担的来源。专家们普遍建议,青少年应积极参与体育运动,以此增强心理抗压能力、提升情绪调节水平与社会适应力。体育锻炼不仅能强健体魄,更是一种天然的心理调节方式,它通过生理机制和心理体验的双重作用,帮助青少年释放压力、建立自信、改善人际关系。然而,随着体育运动的普及,也需警惕运动相关职业病的潜在风险,如关节劳损、运动性疲劳、脊柱损伤等。科学运动与合理防护成为关键。本文将从四个方面展开阐述:一是体育运动对青少年心理抗压能力的积极影响;二是科学锻炼促进心理健康的机制与路径;三是警惕运动相关职业病的防控策略;四是构建健康运动文化的重要意义。最后对全文进行总结归纳,呼吁社会、家庭与学校共同营造科学运动环境,让青少年在健康运动中实现身心的全面发展。

1、体育运动提升心理抗压能力的作用

体育运动作为一种积极的心理干预方式,能有效帮助青少年释放学习与生活中的紧张情绪。当身体活动时,大脑会分泌多巴胺、内啡肽等“幸福激素”,这些物质能带来愉悦感与满足感,从而缓解焦虑、抑郁等负面情绪。许多研究表明,经常运动的青少年在面对考试、同伴竞争等压力时,表现出更好的情绪控制与心理恢复力。

此外,体育运动还能够培养青少年的意志品质与抗挫能力。无论是田径赛场上的坚持,还是团队比赛中的协作,都需要毅力与自我调节。长期参与体育活动的青少年,通常更能面对失败,学会在困难中寻找动力,而非被挫折击倒。这种从运动中获得的心理韧性,往往能迁移到学习与生活的其他方面。

同时,体育运动还为青少年提供了社交互动的平台。在团队运动中,他们学会沟通、协作与理解他人,从而增强人际关系的适应性。这种良好的社会支持感,也是一种强有力的心理缓冲机制,使他们在面对生活挑战时,拥有更多情感支撑与心理安全感。

2、科学锻炼促进心理健康的机制与路径

科学运动不仅仅是简单的体能活动,更是一种系统性的心理调节过程。适度的有氧运动,如跑步、游泳、骑行等,能促进血液循环,提高大脑供氧效率,从而增强思维清晰度与专注力。这对长期承受学习压力的青少年来说,有助于改善注意力分散、记忆力下降等问题。

心理学家认为,体育运动是自我效能感的重要来源。青少年在运动中通过不断尝试与进步,体验到“我能做到”的成功感,这种自我肯定有助于建立积极的自我概念。当他们学会在运动中面对挑战、突破自我时,也更容易在学习和生活中保持自信与动力。

此外,规律运动还能有效调节生理节律,改善睡眠质量与情绪稳定性。青少年常因学习压力导致睡眠不足,而运动能通过调节神经系统功能,促进身体疲劳后的恢复,让大脑在夜间得到充分休息。这种良性循环不仅提升身体能量,也增强了心理承受力。

3、警惕运动相关职业病的防控策略

虽然体育运动益处显著,但若方式不当或强度过大,也可能引发运动损伤与相关职业病。青少年处于生长发育期,骨骼与肌肉尚未完全成熟,过度训练可能导致关节劳损、肌腱炎、脊柱侧弯等问题。因此,专家强调科学锻炼的重要性——应根据个体差异合理安排运动时间、强度与频率。

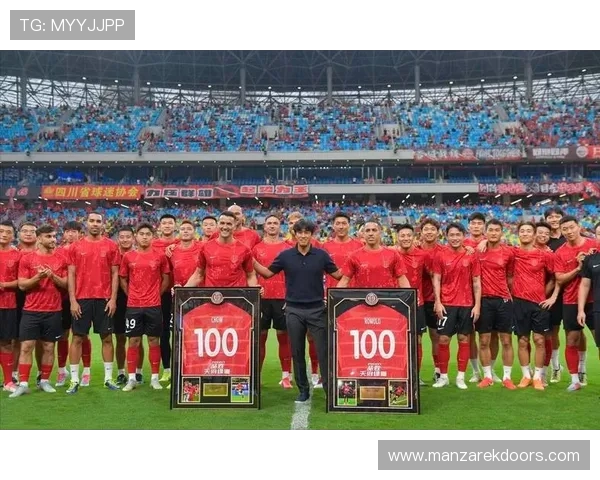

在运动过程中,科学热身与拉伸同样不可忽视。热身可以激活肌肉,bw必威西汉姆联官网提升运动表现,同时减少受伤风险;而运动后的拉伸有助于肌肉放松、恢复弹性。忽视这些步骤往往会造成肌肉酸痛、拉伤甚至慢性劳损。青少年应在体育教师或专业教练的指导下,学习正确的运动姿势与防护方法。

此外,心理上的“运动强迫症”也需引起警惕。部分青少年为了追求成绩或外貌,进行超负荷训练,导致身体与心理双重透支。专家建议,应树立“健康第一”的运动理念,将体育活动视为促进成长与快乐的途径,而非单纯的竞争工具。

4、构建健康运动文化的重要意义

体育运动对青少年心理健康的促进,不仅取决于个人行为,也受到社会文化氛围的影响。一个积极、包容的校园与社会运动文化,能够激励更多青少年参与其中。学校应通过多样化体育课程与社团活动,让学生在参与中体验乐趣、培养习惯,而非将体育仅视为考试项目。

家庭在塑造运动文化中同样发挥关键作用。家长的态度往往直接影响孩子的运动兴趣。鼓励性、陪伴式的运动参与能让青少年感受到家庭支持与情感连接,从而提升他们的心理安全感与幸福感。相反,如果家长过度强调成绩而忽视身体健康,容易让孩子产生运动焦虑甚至抵触情绪。

社会层面上,政府与社区应加大体育公共资源投入,建设安全、便利的运动场所,为青少年创造平等的运动机会。同时,应加强运动安全教育与心理健康宣导,让科学运动与心理调适成为青少年成长的必修课。只有全社会共同努力,才能真正实现“健康中国”的战略目标。

总结:

综上所述,体育运动是增强青少年心理抗压能力的有效途径。它通过促进身体健康、激发积极情绪、培养社会交往能力与增强自信心,帮助青少年在面对压力与挑战时保持心理稳定。然而,在运动的同时,也必须警惕运动相关职业病的潜在风险,做到科学、适度、循序渐进。唯有将运动与健康理念相结合,才能真正实现身心的和谐发展。

未来,社会、学校与家庭应形成合力,共同为青少年营造一个科学、安全、充满活力的运动环境。让体育成为一种生活方式,让心理健康成为教育的核心目标。只有当青少年在运动中学会释放压力、收获自信、呵护身体,他们才能以更积极的心态拥抱未来,成为身心俱健、充满韧性的新时代青年。